4号特例住宅について

こんにちはコスモ建設の髙橋です。

今回のテーマは「4号特例住宅について」です。皆さんは「4号特例」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。

建築業界にいないとほとんどが聞いたことがない人がほとんどでしょう。

しかしながら、住宅を計画されて方は「4号特例住宅を知っているかどうか」は非常に重要です。

ということで今回は「4号特例住宅」について解説致します。

4号特例とは

まず4号建築物とは、建築基準法第6条第1項第4号に定められた木造住宅のこと。

木造2階建てや木造平屋建て等が該当します。

本来、4号特例は行政の負担を減らすために作られたものであり、住宅性能・設備に関してのチェックは住宅メーカーが行うことを前提にした法律になっています。

こうした制度の勘違いから、ほとんどの住宅メーカーが性能などをチェックしないで建てているというのが実情です。

長い間、何度も「4号特例」を廃止しようとする動きが国土交通省から提案されるのですが、建築業に及ぼす影響が大きいという圧力がかかり延期されて来ていました。

そんな4号特例が2025年4月着工物件から事実上の廃止になります。

ただ、2025年4月より建築基準法から4号特例の条文が無くなることが決まりました。

完全に無くなるわけでは無いようでどういった点が変更されるのでしょうか。

法改正による変更点

①「建築確認。検査」「審査省略精度」対象範囲の変更

まず「建築確認・検査」「審査省略制度」の対象範囲が変わります。

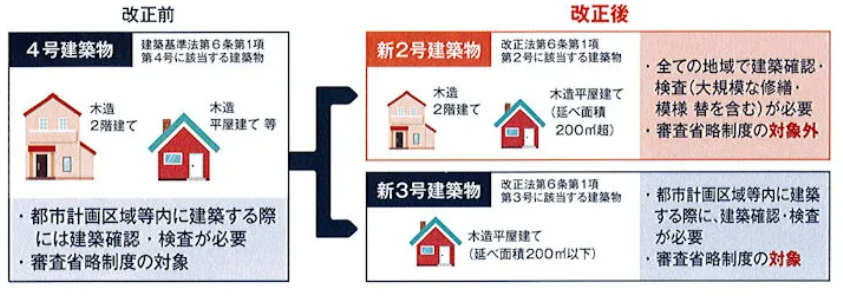

法改正前は木造2階建・木造平屋建といった建物は「4号建築物」に区分され、「建築士が設計を行う場合」は審査が省略されました。

しかし法改正後は4号建築物という枠組みが無くなり、「新2号建築物・新3号建築物」の2種類に区分されます。

「新2号建築物」は木造2階建・木造平屋建(延べ面積200㎡超)で、審査省略の対象外となります。

「新3号建築物」は木造平屋建(延べ面積200㎡以下)が該当し、審査省略が継続されます。

②構造・省エネ図書の提出の義務

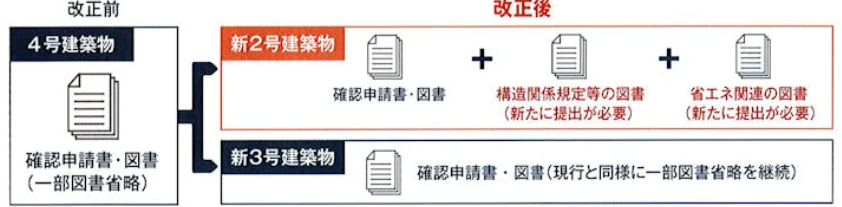

今回の法改正では、「住宅を含む全ての建築物について省エネ基準に適合すること」も義務付けられます。

「新3号建築物」では従来の4号と同様に「確認申請書・図書」の提出が求められます。

一方で「新2号建築物」は確認申請書や図書の他に「構造関係規定等の図書・省エネ関連の図書」も新たに提出が必要になります。

4号特例廃止の影響

4号特例が廃止されることで、省エネ性能が高く、構造上の安全性も高い家が増えることになります。

しかし、家を建てる上で必要な審査や構造計算が増えることから、家が建つまでの期間が今まで以上に長くなる可能性が考えられるでしょう。

構造強度の補強のために必要な建築資材が増えることで、従来よりも住宅価格が上昇することも考えられます。

お住まいの計画にはより深い知識が求められるため、お気軽にご相談ください。

※詳しくは以下の国交省HPをご覧ください。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html